苗族吃新节

2012年09月26日

苗族“吃新节”又称“马郎节”,是苗族人民庆丰收的节日,也是未婚青年男女借机寻找意中人的节日。赶集和斗牛是吃新节的节庆特色。

为什么苗族人民隆重欢度吃新节?传说远古时候,人间没有谷子,只有天上耇嚆(雷公)的谷子国才有谷子。生活在世间的人只好在深山老林里打野兽、猎飞禽、摘野果、野菜度日,日子过得很苦。为了得谷种,住在南天门下的苗族祖先耇先、耇里动尽脑子,想尽办法苦苦思索,耇里灵机一动,给耇先出个主意:世间地广物博,珍禽异兽多。耇先脑子开窍,拿了九千九百九十九种珍禽异兽到谷子国与耇嚆调换得九斗九升九碗谷种,放在木板仓库里,等开春播种。没想到一天晚上,手杆很长很长的尼者(耗子)于攀着天边边,借着灯光,踩着石堆,不停地舂着蕨粑根,一时不小心,碰了天灯,恰恰掉落到木板仓库顶上,顿时谷仓起了火,越烧越大,无法扑灭。谷子在仓里乱蹦乱闯,最后乘着火烟飞上天,跑回耇嚆家去了。

花很大代价换来的谷种跑了,耇先很苦恼。想来想去,决定重找耇嚆,请他劝回谷种。哪知耇嚆死活不认帐。硬讲谷种没上天。耇先耐心劝说,把嘴巴磨破了九层皮,嗓子说干了九坛水,耇嚆还是不承认。没法子只好再拿珍禽异兽去换谷种。不通情理的耇嚆仍死活不答应。耇先连续九天九夜苦思苦想,想出了一条妙计;等谷子成熟时候,派一只狗到谷田里去打几个滚,让谷种粘在狗毛上带回来。古历七月十三日早上,狗正要出发时,耇先又交待:要取谷子杆有五尺高,穗有五尺长的谷种。但狗因心情太急,走到南天门下,不小心绊倒石头,跌了一跤,打了好几个滚,待起来时,却把耇先交待的话记颠倒了。结果,狗跑到一块禾穗只有五寸长的田里,赶忙打了几个滚就往回跑。耇嚆得知了派狗取谷种的消息,早派九十九个彪壮的武士把守在桥头,当狗回到天桥时,被打落天河里,武士们都以为天河宽,深得没底,狗只有死路一条,量它有十二条命也泅不过河回去,谷粒也早被水冲洗光了。这样一想,都乐哈哈地向耇嚆报功领赏去了。但万万没想到,狗会泅水,落入天河后把尾巴高高地翘在水面上,然后费了九牛二虎之力,泅过了天河,回到了人间。尾巴上恰恰还粘有九颗谷种。

有了谷种,耇先欢喜不得了,便把原先准备拿去换回谷种的珍禽异兽杀给狗吃,以作酬劳。同时,犁田播种。他用山坳做牛轭,山岭做犁腿,岩山做犁柱,石头做犁脚,山头做犁把,捉来旋风做犁索,架着犀牛,犁东又耙西,犁了九天九夜,犁遍了天下旮旮旯旯。播种后,耇先日夜细心管理,那只狗也一直守卫在田坎边,不准麻雀害鸟及耗子等挨边。古历六月初六这天,秧尖上抽出了一串五寸长的谷穗。一个月后,谷穗变成金闪闪,黄澄澄,胀鼓鼓的谷粒。古历七月十三日,正是取得谷种一周年的日子,耇先乐融融地摘了九升谷子,剥去壳壳,煮一锅白米饭,一尝,很香。这时,耇先和耇里想到谷种是狗冒着性命危险取来的,便先舀三大碗给狗先吃,自己才尝新。剩下的谷子,留来做种,年年撒种栽插,使旮旮旯旯都有了谷种,人们都吃上了白米饭。七月十三日前后谷子已成熟了,为了记住这个日子,耇先便把这天定为“吃新节”,一直传下来。后来一部分苗族人民提前过节,把“脑戛先”改为“脑戛列”(即吃秧包),节日改在古历六月八日(卯日)过。

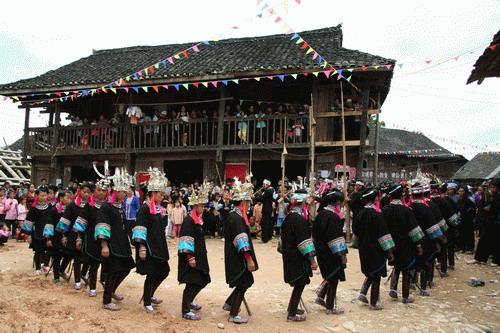

节日前,人们精心把自己的牛和马喂得膘肥体壮;姑娘们绣好美丽的衣裙、飘带,备好银花首饰;小伙子们则忙于修整和添置芦笙……。姑娘和小伙子们三五成群地邀约,前去赶集或看斗牛比赛。

一大早,寨子里的姑娘们陆续走出家门,赶到附近的芦笙场上跳起芦笙舞。苗家人有一句谚语“芦笙一响,脚就发痒”。苗家人认为芦笙是始祖母创造出来的,芦笙发出的声音就是母亲的声音。芦笙场上,哪个小伙子的芦笙吹得好,就会赢得姑娘们的芳心。

“吃新节”约在农历“小暑”到“大暑”之间,以早稻成熟为标志。因为各村水土、气候条件不尽一致,早稻成熟往往会相差一天或几天。所以即便在同一个乡里,各村的“吃新”也会有先有后。“吃新”又叫“尝新”。节日这天,村民们早早来到田间,精心摘取颗粒饱满的稻穗,捆扎成稻束,把它们悬挂在农舍门厅的两旁,供奉在中堂的桌案上,祭拜谷神和祖先后,全家人按照长幼辈分,依次入座就餐。餐席虽较丰盛却并不铺陈,以新米饭、米粉蒸肉为主,还有鲜嫩的茄子、辣椒、黄瓜、南瓜、豆荚等时令蔬菜以及鸡、鸭、鱼、肉等。

“吃新节”并不只是黔东南区域性的民间节日,在湘、黔、桂、赣等省的很多地方都流行着这种“吃新”习俗。其贡奉新谷、祭拜谷神、祭祀祖先,按长幼辈分依次入席尝新等礼仪程序,几近雷同。民俗工作者经过深入考察研究,证实“吃新”习俗最早可追溯至黄河流域的周部落先民,并且在我国早期的古籍《诗经》、《礼经》、《淮南子》等中均有记述。历经3000余年的沧桑岁月之后,仍然流行至今的“吃新节”,尚能基本完整地保持其特有的古风习俗,确为一大奇迹。