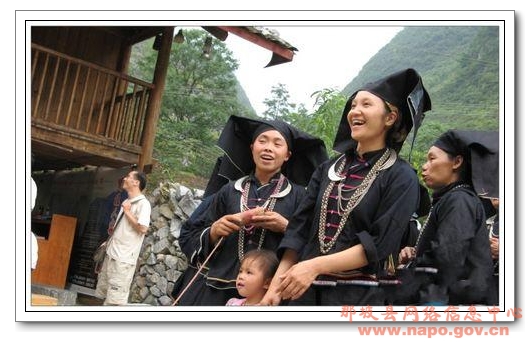

化“黑”为美 广西那坡壮家服饰风情

2011年08月18日

走进广西那坡县吞力屯,你第一眼聚焦的,一定是那飘逸的黑头巾——那是那坡壮族女子服饰最显眼的标志。头巾分两层,里层是条白毛巾。把头发盘成发髻,用白毛巾包起来。然后用长约9尺、宽达6寸的黑布围一圈,再折叠起来盖在头上,两头长长伸出的棱角像牛角一样对称。有专家分析说:这是祖上“尚牛”传下来的一种表现。

黑色衣裤是用自织、自染的黑土布做的。女子不论老少都喜欢穿右盖大襟、葫芦状矮脚圆领紧身短上衣,下身宽脚裤,腰间系上黑布做的大围裙。围裙既宽且长,裙底垂挂至小腿下。平时,将围裙一角灵巧地折成三角系于裙头,走起路来潇洒飘逸。赶圩或走亲友、回娘家时,还可以将围裙翻卷上来,卷成一个小“包袱”,里面放些衣物、针线和小礼品。劳动时,小“包袱”甚至可以用来装随手收摘的菜豆、瓜果……

男人的服饰就简单多了——黑色大襟上衣,宽脚裤、大裤头。这样的穿着,劳动或赶路时,都特别清爽、方便。

那坡壮族人为什么会对“黑”情有独钟?

当地流传着这样一个故事:古时候,壮家人遭到外族入侵,侬老发带领族人奋起抵抗,受伤后退入山林。当晚,梦见祖宗拿着一束蓝靛草说:“它能帮助你们……”侬老发当即醒悟,令族人用蓝靛把衣服染成黑色。在一个漆黑的夜晚,全身皆黑的族人冲出山林,突袭入侵者,大获全胜。此后,族人一致决定:世世代代都穿这象征胜利的黑衣裤。

大同小异的传说故事,在其他少数民族聚居地也常听到。那坡壮家人“爱黑”,据专家考证应该另有其因——

明清时,那坡一带由土司统治。据《那坡县志》记载,土司规定:土民只准穿黑、蓝两色衣服;读书人可穿灰、白色衣服;至于绸缎料子,那只有土官及其亲属才有资格穿。

由此可见,那坡壮族人当初穿黑衣黑裤,是官家歧视、逼迫的结果。

换一个角度看,那坡壮家人长年生活于桂西北穷乡僻壤,从种棉花到纺纱、织布、染色、缝制,都得自己动手,做一套衣服相当不容易。在那缺衣少穿的年代,天天穿着同一套衣服劳作,须得染成黑色才耐脏耐穿。

即便是最深重的黑色,在聪明、爱美的壮家人手里照样能出彩!他们在身上那一片黑色中寄寓自己对美丽、对幸福的追求和期盼——飘逸的头巾,红色的纽扣,白色的袖口,闪亮的银链……

那坡壮族人家里,可以没有缝纫机、电视机,但一定要有纺纱机、织布机。徜徉于石山沟里一座座村屯,你随时可以见到母亲在手把手地教十二三岁的女儿纺线、织布,偶尔还会听到母亲一遍遍地提醒:纺线要把握好快慢,纺车摇慢了,棉线抽快了,会断头;纺车摇快了,棉线抽慢了,会打结……

如果运气好,夜里经过哪家窗台下,你会听到壮家少女在边织布边吟唱——

月亮弯弯照山岗,阿妹灯下织布忙;

心灵手巧线不断,织出白布长又长。

月亮弯弯下山岗,阿妹灯下织布忙;

全家年年有新衣,阿妹悄悄做嫁妆。

织出来的粗白布,是如何染成纯黑色的呢?住在大山里的壮家人,虽然远离圩镇,但绝不会为染料发愁——漫山遍野的蓝靛草,就是天然染料。将蓝靛草叶子采回来,浸泡发酵,就能得到膏状的蓝靛。用蓝靛染布,一次,两次,染出来的是蓝布;再染,又染,越染布越黑,而且颜色经久不褪。

蓝靛,对壮家人来说是那么重要。野生的不够用,就开地种植。听他们的《蓝靛歌》,你能感觉到:蓝靛和壮家,就像生活中不可分离的伴侣——

蓝靛叶,青又青,年年割来年年生;

哪座山上长蓝靛,山上就有壮家人。

蓝靛花,开满坡,听我唱支蓝靛歌;

蓝靛年年染白布,壮家年年新衣多。

(文据广西日报)