情暖千家传德望 “联”动万户贺新春

2014年01月27日

每逢春节人们都会贴春贴,以增加节日的喜庆气氛,其中写成对联的又叫春联。

春联,起源于桃符(周代悬挂在大门两旁的长方形桃木板)。桃木是红色,趋吉避凶,春联用红纸,祈福祝祥。据《后汉书·礼仪志》所载,桃符长六寸,宽三寸,桃木板上书降鬼大神“神荼”、“郁垒”的名字。“正月一日,造桃符着户,名仙木,百鬼所畏。”所以,清代《燕京时岁记》上记载:“春联者,即桃符也。”五代十国时,宫廷里,有人在桃符上题写联语。《宋史·蜀世家》说:后蜀主孟昶令学士辛寅逊题桃木板,“以其非工,自命笔题云:‘新年纳余庆,嘉节号长春’”,这便是中国的第一副春联。直到宋代,春联仍称“桃符”。王安石的诗中就有“千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符”之句。宋代,桃符由桃木板改为纸张,叫“春贴纸”和“春联”。

世界纪录协会收录的世界最早的春联是:“三阳始布,四序初开。”这幅春联记载在莫高窟藏经洞出土的敦煌遗书(卷号为斯坦因0610)上,该遗书记录十二副在岁日、立春日所写的春联。该联为排列序位中的第一副,撰联人为唐人刘丘子,作于开元十一年(723年),较后蜀主孟昶的题联早240年。“三阳始布;四序初开”打破了“新年纳余庆,嘉节号长春”的世界纪录,入选中国世界纪录协会世界最早的春联。

春联见证了我国古往今来历史沧桑。王安石“千门万户除旧日,总把新桃换旧符”是讲述春联的起源;明太祖“破虏平蛮,出将入相”是展示春联的盛行;袁崇焕“心术不可得罪于天地,言行要留好样与儿孙”是修身与齐家,林则徐“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”是治国平天下。春联是一种文学创作,也是时代时事的映射集。就像新旧更替中错综交杂的长绳上的绳结,一个一个闪烁着前进与发展的点点滴滴。白居易说:“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,春联也能文以载道,体现国情民生大事。

近现代的许多志士仁人都与春联有着密切的关联。如孙中山有“仰天地正气,法古今完人”的志向和修养, 青年时代的毛泽东和彭德怀深受“四面湖山入望眼,万家忧乐到心头”的启迪和激励。在中国革命解放战争时期,毛泽东等老一辈的无产阶级革命家,用丰厚的文化底蕴创作了无数朗朗上口又脍炙人心的好春联,宣讲革命思想,传播先进理念。如“新四军拼命抗日,老百姓安心过年”、“平分土地,斧头开辟新世界;阶级斗争,镰刀割断旧乾坤”等。新中国成立后,春联的题材更加丰富多彩。有的讴歌祖国日新月异的辉煌成就,有的抒发脱贫致富后幸福的喜悦,诗情浓郁,情暖人心。每逢重大事件发生,都有意趣无限的春联来助兴, “港澳双归百载愿,陆台一统万民心”。何等的感慨,何等的欣喜。

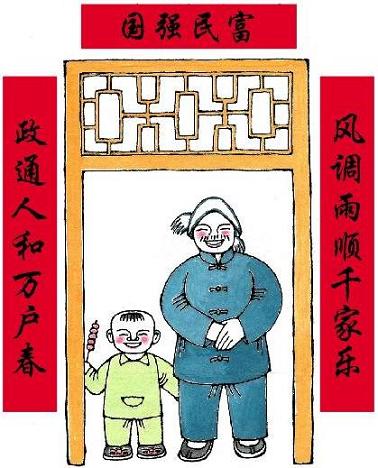

写春联是中国的传统文化中一项重要的文化活动,是字与音绕缠的汉语言的独特艺术形式。它对仗工整,平仄协调,饱含深刻的文化内涵,蕴藏独特的艺术魅力。春联的种类比较多,依其使用场所,可分为门心、框对、横批、春条、斗斤等。“门心”贴于门板上端中心部位;“框对”贴于左右两个门框上;“横批”贴于门媚的横木上;“春条”根据不同的内容,贴于相应的地方;“斗斤”也叫“门叶”,为正方菱形,多贴在家具、影壁中。 同时,家家户户都要在屋门上、墙壁上、门楣上贴上大大小小的“福”字。春节贴“福”字,是中国民间由来已久的风俗。据《梦粱录》记:“岁旦在迩,席铺百货,画门神桃符,迎春牌儿……”;“士庶家不论大小,俱洒扫门闾,去尘秽,净庭户,换门神,挂钟馗,钉桃符,贴春牌,祭把祖宗”。

在春节这一中华民族最重要的传统节日来临之际,中央文明办组织“用春联年画送传统美德、送新春吉祥”活动,向农村赠送春联、年画200万套,用农民群众喜闻乐见的艺术形式表达祝福吉祥,弘扬传统美德。

“世代传家无非积善,鸿运当头须是人勤”、“善良人家好运常在,尚勤尚俭吉祥满门”、“勤劳善良聚祥瑞,守信明礼自平安”……这些言简意深的春联话语满含着主办方对乡民亲人们的祝福和希望。一个“勤”字,好似一条主线,贯穿了人民祈福、迎福、享福的喜悦过程。勤劳、诚信是中国人的传统美德,人们喜欢把这样亲切温厚、循善谆诲美好句子贴挂在门前,给亲朋好友积极向上的展现,给家人自己奋发图强的激励。自强不息,厚德载物。我们对幸福生活的期望,对甜蜜事业的梦想,都得靠勤奋刻苦去赢得,用艰辛汗水来换取。邻里乡亲的梦想、千家万户的梦想,汇聚成国家的中国梦,凝聚在这一张张、一幅幅的春联、年画里。

好的春联,读起来可令人荡气回肠,心驰神往,既能享受美妙的艺术,又能体会人格的升华。送春联下乡同样也有这样的效果。春联下乡是对我国独有的民族民俗传统文艺样式的传承和发扬,也是为中华民族的文化瑰宝的展示和宣赞。希望在新春来临,万象更新之际,永远有这一片欢乐吉祥的盛大气氛和全民春联的文化景观,为“华夏锦”织就一朵“幸福花”,为“中国梦”描绘一抹“中国红”!