老北京的戏园文化

2011年07月31日

从中国戏曲发展历史来看,到清代初期,称为“雅部”的昆曲开始衰落,而称为“花部”的各地方剧种蓬勃兴起。因剧种增多、剧团增多,观众范围也扩大了,剧场也随之增多。清初许多私人宴集之所开始对外营业,称为“茶园”、“酒园”或“戏馆”。据《藤阴杂记》记载:“京师戏馆,惟太平园、四宜园最久,其次则查家楼、月明楼,此康熙末年酒园也。查家楼即今广和剧场前身;月明楼位于永光寺西街,今无。雍正年间,著名的茶园除查家楼外,还有方壶斋、蓬莱轩、升平轩。太平园、四宜园和蓬莱轩、升平轩地点如今已不可考矣。方壶斋进人了北京街巷名称行列保留至今,位于今宣武门外永光西街北,名为方壶斋胡同。清同治、光绪年间随着京剧的兴盛,北京戏园数量也在大大增加,约有4O座。

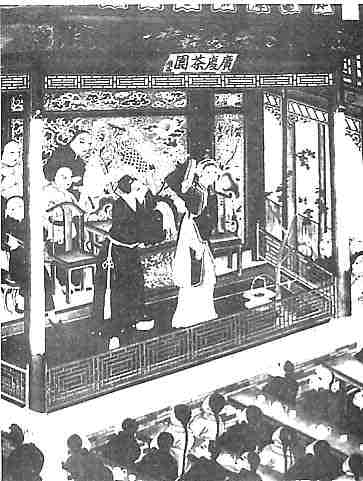

昔日的老戏园子与今日之剧场大不相同。老戏园子一般在临街,门前竖有一个木制单门牌坊,坊额题写园名,顶部有脊形小屋搪,以防日晒雨淋。戏园子内的戏台为正方形,砖木结构,台子四角有木柱,台前两根柱子分别挂有对联,戏台正面有雕刻精致的护栏,护栏顶端装有木刻莲花或小狮子作为点缀,在戏台顶部装有垂花倒栏杆,与下面的栏杆相对称。

观众座位是长桌长板凳。戏台三面都有座位,三面都有看楼。楼下正面座位与戏台垂直摆放,听戏的人面对面坐着品茗听戏,想看戏得侧身扭头。戏台两侧的座位是斜着摆放,与戏台成锐角形,观众也是面对面,看戏需侧身扭头。从此也可看出当时叫茶园、茶楼是有原因的,是以品茗为主,看戏为辅。过去一般说“听戏”,而很少说“看戏”。楼上的座位三面都是正对戏台的,因为地方窄。座位区域各有名称,楼下正面叫“池座”,楼下戏台两侧叫“两厢”,两厢后面靠墙处备有高木凳,叫“大墙”;楼上称“楼座”,前面为“包厢”,楼上戏台后两侧叫“后楼”。在后楼看戏只能看到背影.所以后楼不收费.往往是内部人员亲友看戏之处。昔日老戏园子还有一个特别的地方,就是在戏台对面楼下后边中间设有“弹压席”。弹压席设有一张长方桌子,桌子上立有一个牌子,上面写有“弹压席”三字。桌子上还有一个小木架,上插令箭。这是为维持园中治安而设置的,开戏后士兵全副武装入座,园方奉上茶点,逢年过节还送红包,以求官方多多照应。

清代至民国初期戏园子大门外都贴有海报,但不是每日都换。海报只写某戏班、某演员演出,上写“吉祥新戏,风雨无阻”,没有具体剧目,每天上演的剧目全凭道具。每天将戏中代表性道具摆在戏园子大门外,戏迷一看便知道当天主要戏码了。每日的戏单开始是木刻印在黄纸上,收费很低,后来改为石刻印在粉红纸上。铅印是20年代后的事了。

清代戏园子演出时间很长,长达10-12个小时,不演夜戏。"茶资"多少不是以戏论价,而是按座位论份。除供应茶水外,还有另付费的小吃(黑白瓜子、盐炒小花生等)装在小盘子内。不过当时不收费,到压轴戏(倒二出)开演前后才收费。"扔热手巾把"是北京老戏园子一大特色,也是绝活儿。跑堂的将热手巾从空中抛向观众,扔的一刹那口中喊:"手巾把来喽!"扔得十分准确,随时收取小费,多少随便,从不计较。

清代京师内城禁止卖戏,因此戏园子都在外城。清朝中叶又禁止妇女到戏园子听戏。嘉庆初年,有一个御用文人叫郎葆辰,善于画螃蟹,偶尔作诗,很诙谐,因此人们送他个恢谐的外号,叫"郎螃蟹"。他认为京师妇女出入戏园子有伤风化,于是上奏折提出禁止妇女出入戏园子。这是当时一些人的封建偏见,人们称戏园子,就是把戏园列入"子"字行业,属有钱人和士大夫消遣的地方,与店铺是不能相提并论的,属"下九流"行业。结果,嘉庆皇帝准奏,从此戏园子不卖女座。《清稗类钞》载:"京师戏园向无女座。妇女欲听者,必探得堂会时,另搭女桌,始可一往,然洁身自好者,尚裹足不前也。"到光绪末年,女观众开始出现了。这是由"庚子赔款"上演"义务戏"开始的。腐败的清政府为了赔款,强迫上"国民捐",演义务双必须满座。妇女是半边天,妇女上戏园子听戏,往往全家跟随,当然上座率就高了。因此义务戏开禁,但男女分开,妇女在楼上就座。辛亥革命后,才打破了男女界限。妇女涌入戏园.也促使了京剧的发展。过去京剧行当中是以生为主,妇女观众的加入,使旦行与生行平分秋色。

随着中国末代王朝的崩溃,戏园的格局也发生了变化。民国元年兴建的第一舞台(位于前门外柳树井街路北),首先打破了旧戏园子的格局。观众座位变成了横排长条木椅子.舞台为椭圆形,台中央设有人工转台,并第一次使用了幕布。接着,新建的开明戏院仿外国剧场形制,观众席是一排排单人座椅,并开始实行对号入座。此风一开,许多旧戏园也纷纷仿效改建。广和楼、广德楼和三庆园改得最晚。(中国文化网)