贵州创新保护国家级非物质文化遗产“水书”

2011年11月01日

自2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录以来,贵州三都“水书”的传承与保护越来越受到重视。由“水书”研究者成功制作完成的水族水语有声词典电子版日前正式问世,并免费供社会各界使用。

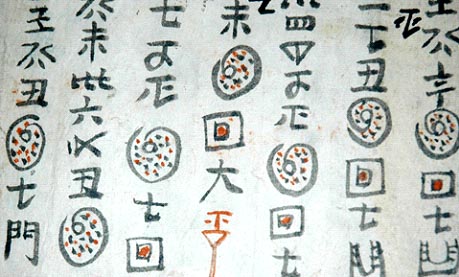

水族是中国一个历史悠久的民族,有着自己灿烂的文化。据考,甲骨文之前,水族古文字就已存在。用其书写的文字被称为“水书”,记载了水族古代天文、地理、宗教、民俗、伦理、哲学、美学、法学等文化信息,至今,水语仍在水族地区广泛应用。有关专家认为,水语、水书是独特古老的人类文化瑰宝,誉之为象形文字的“活化石”。

谁创造了水书?传说"水文字"是一个叫陆铎公的人创造的。在贵州省独山县水岩乡水东村,当地的水族和布依族人都用布依语和水语吟唱一首古老的民谣,翻译成汉语是这样的:"有个老人叫陆铎,四季居住山洞中。青石板上造文字,造得文字测吉凶。所有良辰全送人,等到自己造房时。书上已无好日子,无奈只好住洞中。若问深洞在哪里,就在水岩和水东。"

水书到底有多少个字?1986年出版的《水族简史》称有400多个,《中国水族文化研究》称有500多个字。而专家在查阅的2000余卷水书中,发现异体字主要集中在12地支、春夏秋冬、天干、九星等单字上,例如,目前发现"寅、卯"等字的异体字已各有30多个。对于水族古文字的异体字,保守地推测,如果每个水文字单字至少有1个异体字计算,那么水文字总量约有1600个。

水书与甲骨文、金文具有"姻缘关系",为学术界所认可。甲骨文之父---王懿荣先生于1899年才发现甲骨文,至今才105年。水族地区的水文字碑,明代的已发现两块;并发现明代弘治年间水书木刻本。由此看出,绝非甲骨文发现之后才有水书问世,而是早在殷商时期就有水族古文字存在。此后,由于出现划时代的两次民族大迁徙活动,使水族语言文化出现由同源而出现分化,然后再出现吸收逐步融合的现象。困扰考古界40余年的夏代陶片上的24个符号,是河南省有关单位看到水书的报道之后,给贵州省档案局提供请求辨认的,结果找到了对应的文字符号就有十多个。水族古文字与夏代文化遗存符号一脉相承,由此看出,在夏商时期,华夏民族群体中就包含有水族的先民。

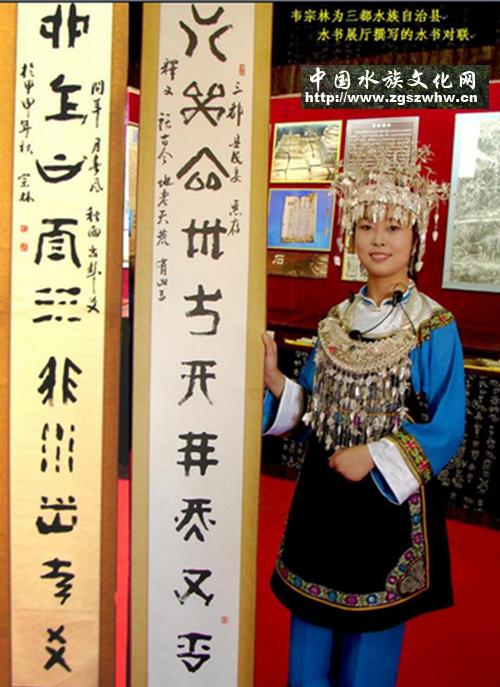

据了解,水族水语有声词典电子版由贵州省三都水族自治县水族人士潘中西及县民宗局工作人员潘政波共同发起制作,在贵州大学西南少数民族语言文化研究所的鼓励和协助下,耗时2年时间制作完成,收纳了名词、动词、形容词、综合词、日常用语、水书常见水族古文字等1600多个水族古文字或词组,一个文字或词组均由汉字、国际音标、水族读音组成,用鼠标轻点一个字后“小喇叭”,即可听见这个字的水语读音,是一部轻松学习水语和研究水书文字的工具书。

近年来,水族语言文字的传承和保护备受关注,国家教育部曾派专家调研组对水族语言文字的传承和保护进行调研,同时三都县从立法的高度开展水书保护工作。2007年,中国第一部关于水族文字的字典《水书常用字典》问世,成为水、汉两族语言信息交流的工具书。此次,水族水语有声词典是少数民族语言有声资料的创举,有声词典运用国际音标对其注音,有助于更准确地表达水书文字,对水族文化的传承和研究具有积极意义。

协助词典校稿的语言学者、贵州大学西南少数民族语言文化研究所研究员赖静如表示,丰富的水族文化蕴涵在水族人民的语言当中,水书中的祝词、民间的诗歌、口头传说,随着传承的断代,迫切地需要被记录下来,水族水语有声词典电子版的问世对于水书的保护和传承有着重要作用。