1977年邓小平亲自批准一张私人护照始末

2013年02月04日

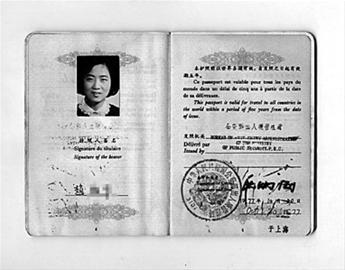

在上海市公安博物馆的展厅里,有一本1977年签发的护照。护照的主人叫赵某华(化名),是位上海籍的女性,目的地为美利坚合众国。

在今天,中国公民只要有出国、出境旅游、探亲、学习等意愿的,手里有本护照或通行证实在是普遍而又普通的事情。然而,这本护照却让人看到了在当时的历史背景中,走出国门的艰难与艰辛。

出国事由:“结婚”

事情的起因还得从1974年说起。那一年, 29岁的大龄姑娘赵某华走进了上海市静安区的威海路派出所,她小心翼翼地向当地派出所的户籍警道出了一个请求,她想去美国结婚。

当赵某华结结巴巴说出诉求时,她看到户籍民警盯视了她许久,这眼光有点怪异,让赵某华如坐针毡。如果不是为了自己的终身大事,她根本就没有勇气走进派出所,派出所属于专政机关之一,像她这样的人一般是敬而远之的。所以,本来就战战兢兢、硬着头皮来找户籍警的,如今在他的逼视下,赵某华残存的底气早已瓦解殆尽了。

她此刻的心儿如七上八下的吊桶,“砰砰”跳个不停。她十分清楚自己的命运并不被自己掌握,因为她出生在一个资产阶级家庭,属于“黑五类”。那个年代,凡是出身与“黑色”沾上边的,都不可避免地会遭到歧视和刁难。

户籍警打开抽屉,找出一张“中华人民共和国因私出国申请表”递给赵某华说:你回家如实填写好后再交过来吧。

赵某华唯唯诺诺地接过表格。对她而言,这是一根能够改变目前命运的 “稻草”。晚上,赵某华关上门,对着台灯凝神细看出国申请表里每一栏的内容。在她的前面,还有一张白纸,她用木尺依样画葫芦地划上空白格子。民警那句“如实填写”的话语犹如一枚重磅炸弹,不时在她的脑海中炸响:丝毫来不得半点闪失啊,赵某华一遍遍地提醒自己,她决定先在白纸上打草稿,然后再誊抄在申请表上。

时间一分一秒地过去,赵某华感觉填写的每个字都重如千斤。在填到个人简历时,她有点无从下手。是啊,她有什么简历呢?她的人生如同一张白纸那么单纯。在长江中学高中毕业后,她就因为身体原因在家休养了。等到再想报考大学时,史无前例的“文革”开始了,学生停课,老师被打成牛鬼蛇神。她只好踏上社会,参加了工作,依靠工资收入养活了自己。在这栏个人简历中,赵某华明白必须为自己的人生旅途略加修饰,否则,政审这一关如何通得过呢?

想到这里,她在草稿纸中写道,“自1962年高中毕业以后,因身体不好在家养病,并参加里弄学习,1966年9月进新华路民办大庆小学代课,1967年10月进静安区耀胜百货店任营业员(现兼任赤脚医生)。 ”

“赤脚医生”不是赵某华的主业,只是在耀胜百货商店这个小小的集体中,她为有头痛脑热的职工尽点护理义务。这时候赵某华执意把这个身份写在简历中,也算是她的良苦用心。

赵某华继续往下填写。在写到“家庭主要成员和亲友”一栏时,她分别写上了父亲、母亲、兄弟、姐姐、姐夫以及他们的职业。就在这时,她的笔停住了,犹豫着未婚夫沈某宏(化名)是否应该填写上去呢?

从赵某华的内心来讲,沈某宏还不是这个家庭中的一员,她和他之间并没领过受法律保护的结婚证,未来的变数有许多。但凡事有个因果关系,如果不是她与沈某宏要结婚成家,她岂会填写这张出国申请表?想到这里,赵某华慎重地在最后一名家庭成员中写上了未婚夫沈某宏的名字,在职业一栏里,她写的是“副教授”。

此时,赵某华的脑海中泛起了这个比自己年长12岁的沈某宏的影子。她清楚地记得,1972年,沈某宏和母亲一同来上海探访亲友,就在他们来赵家拜访沈母的老同学、老朋友赵某华的父母亲后,或许是两个未婚男女的一见钟情,抑或两家的家长有意促成这桩婚事,他俩抓住沈某宏在上海的有限日子相互了解,感情迅速升温,很快,他们订婚了,而且说定等沈某宏回美国办妥一切证明后赴美结婚。

沈某宏的确是个信守承诺的人,回美国后,他寄来了相关的各种材料,如今,两人的婚事好比万事俱备,只欠东风了。

这个晚上,当赵某华在“出国事由”中一笔一划地填上“结婚”二字时,她的脸上泛起了红晕。她将自己的一张一寸报名照贴上申请表,那微笑的眸子中蕴含着憧憬和理想。

赵某华牢牢记住了填表的这一天:1974年4月27日。

最后裁定:“不予发证”

五六十年代,上海市民申请护照的手续相当复杂而艰难:首先,要向户口所在地的公安分(县)局申请受理,然后,公安分(县)局对申请人的政治历史、社会关系、本人表现等情况进行全面而又严格的审查,最后,由市公安局予以终审,通过后才下发护照。

这段等待的时间一般需要3个月左右,最长的甚至超过半年。

如此长时间的审核,用今天的眼光来看简直就是天方夜谭啊。

改革开放的今天,我们重温往昔出国历程的艰难,就让数字来说明问题吧:从1958年到1978年的20年里,上海仅颁发过5000余本护照;而在“十年动乱”中,上海颁发的护照还不足2000本;其中的1968年,竟然只颁发了5本。再看国门打开的今天,审核通过的上海因私出国人员平均每天就达近千人。这是个多么悬殊的数据啊。

毋庸置疑,赵某华申请赴美的时期,国门几乎是封闭的,或者说只开了一条缝隙,难怪她从交上申请表格的那天起,便开始了忐忑不安的漫长等待。

一个人出国,正常的情况审核是完全有必要的,但如何需审查几个月、甚至半年呢?有关人员又是如何审查的?这些具体细节还是从赵某华的那份申请表说起吧——

威海路派出所为赵某华进行“因私事出国审批表”的填写是在1974年5月24日,离赵某华4月27日填申请表已过去了差不多1个月。相隔时日,这份审批表里的内容和赵某华送上去的已有了不小的出入。

首先,在“本人简历及现实表现”一栏里加入了评语:(赵某华)“在里弄中不与群众接近,在单位里表现一般。 ”

显然,这是户籍警经过去赵某华的里弄和单位调查后的结论。虽然用的都是中性词:“不与群众接近”、“表现一般”,字面上并没有出现更多的贬意词,但旁观者从中不难得出结论,赵某华在里弄和单位里都不被看好。

不知赵某华如果在里弄里是个喜欢串门、喜欢在邻里间东家长西家短地搬弄或打听隐私的人,那么,调查人员会不会就有“与群众接近”的评语了?自然,结论或正或反,不得而知!反正,在这一栏里赵某华就失分了。

可以看到,赵某华尽管在里弄里夹着尾巴做人,但因为她“不与群众接近”,的确缺少了“群众基础”。在户籍警向她的四方八邻了解情况时,我看到了这样的描述:申请人历史上未发现政治问题,但家庭情况及社会关系、政治面目复杂。本人出国结婚是否事实,无从断定。未婚夫在美国已40岁还未结婚,我们无法了解。根据以上情况,请有关领导部门审核决定。