李白的相思未必是红豆 对象极少为佳人

2011年09月20日

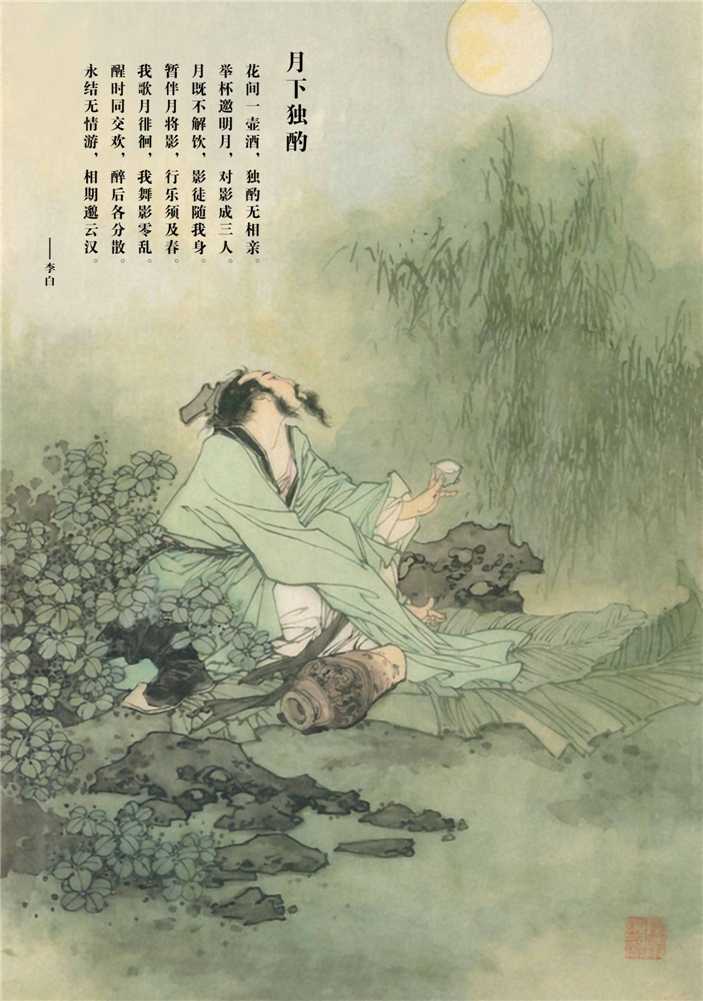

相思,是鹊桥两端的牛郎织女,是王维笔下的粒粒红豆。在李白诗中,“相思”不再是我们所理解的特定的狭窄的词语,它所承载的是广泛意义上的情感。或许以李白的重情、多情与深情,相思才会如此旖旎多彩。

相思若此,岂非情多?

--相思是诗歌传统沉淀的情感

读李白诗,常常碰到“相思”二字。粗略算来,竟有六十处之多。这不禁让我对李白生出一种好奇:这位多情的行吟诗人,他的相思到底为了谁?是什么样的情感让他为之长吟不绝?其诗有云:“相思若循环,枕席生流泉”(《去妇词》)、“相思不可见,叹息损朱颜”(《寄从弟宣州长史昭》)。相思若此,岂非情多?此“情”,从常理来说,当是爱情。然细读“相思”诗,或可发现,李白的相思未必是红豆。其相思的对象,除极少为佳人外,或虚拟,如乐府诗《长相思》《白头吟》类;或实指,但对象甚杂,有官员、隐士、佳人、僧人、道人等等。因此,李白之“相思”,其意蕴需慎解之。因诗而解,或可避免美丽的误读。

李白乐府诗的艺术特点,诚如明代陆时雍《唐诗镜》所赞:“五言乐府,摹古绝佳。”“摹古”二字,点出了李白乐府诗是深深植根于传统诗歌土壤的艺术奇葩。看李白“相思”乐府诗,多汲取传统诗歌的养分,主题、意象直至诗歌语言,无不打上深深的“摹古”烙印。如谢惠连《相逢行》:“邂逅赏心人,与我倾怀抱。”这种一见钟情的美好情愫,到了李白《相逢行》,则更为缠绵悱恻:“相见不得亲,不如不相见。相见情已深,未语可知心。”相见、相亲、相知,情人之间复杂微妙的心理状态得以细腻勾勒,比“倾怀抱”更具有流动感。

那么,在解读李白乐府诗中的“相思”时,需留意其表达的情感更带有文学色彩。换言之,或可称之为一种诗歌传统沉淀下来的文化情感。如李白《长相思》诗云:“孤灯不明思欲绝,卷帷望月空长叹。美人如花隔云端。”其中就有昭明太子《长相思》的影子:“相思无终极,长夜起叹息”;亦不乏张率《长相思》的意象:“长相思,久离别,美人之远如雨绝。独延伫,心中结。望云云去远,望鸟鸟飞灭”。又如《白头吟》,已有乐府古辞,六朝人多拟作,主题不离卓文君为相如将聘茂林女为妾作。李白以女子口吻深情表达:“头上玉燕钗,是妾嫁时物。赠君表相思,罗袖幸时拂。”哀婉悲吟。古人评此诗:“欢则愿死聚,怨则愿生离,皆钟情语。”这些言及“相思”的李白乐府诗,或言戍妇幽郁之情,或言思妇深闺之怨,或言弃妇怨怼之苦,很难说是出自诗人的个人情感体验。历代解诗者亦大多从寄托的角度演之,而非仅以情辞视之。

道人,山僧?相思为谁?

--是艺术相思,亦是人生相思

是艺术的相思,还是人生的相思?在我看来,李白的“相思”诗隐约存在着某种界限。艺术的相思,其抒情内核呈叠加状态,由诗人到诗人,由诗到诗,诗味儿渐浓,人生味儿渐淡,甚至可以演化成一种政治相思。如李白《长相思》,古人解之:“此太白被放之后,心不忘君而作。”如果以这种眼光去赏诗,“美人如花隔云端”中的“美人”就少了太多绰约风姿,一副高高在上的君王面孔令人生畏。还是将之还原为艺术的相思为好,美人是大众的美人,相思是普遍的相思。这类相思诗,用美丽的诗歌语言唤醒了潜藏人们心底的“相思”情怀,又何必追问为谁而写呢?

李白的赠、别、寄、送诗中所出现的大量“相思”,是可以找到表达对象的,在此姑且称为“人生的相思”。这些酬唱赠答类诗歌,世态人情渗透了诗歌,人生是诗歌的内核。诗人的相思对象不再是虚拟的,而是真实的存在,这从诗歌的标题即可看出,如《赠参寥子》《赠柳圆》《寄当涂赵少府炎》《别韦少府》《送韩准、裴政、孔巢父还山》等等。透过诗歌,我们可以很清晰地看到诗人的真切人生。

然而,当你读到“予亦去金马,藤萝同所攀。相思在何处?桂树青云端。”你会想到诗人倾诉的对象是一位道人吗?“此度别离何日见?相思一夜暝猿啼。”又怎会想到如此深情款款是为了一位山僧。李白的交游非常广泛,诗文中提及的就有四百余人。李白是最真性情的诗人,其《上安州裴长史书》云:“曩昔东游维扬,不逾一年,散金三十余万,有落魄公子,悉皆济之。此则是白之轻财好施也。”诗是情感的艺术,这位奔放的诗人,以不加掩饰的浓烈的情感,移之于诗。“一叶且或迎意,虫声有足引心。”“一叶”与“虫声”,如此微小的事物,都可以引发诗人内心的波动,何况是人生旅途中相遇相知的那些人?元代方回懂得李白诗歌蕴藏的情愫:“最于赠答篇,肺腑露情愫。”