古稀老人爱心撑起聋哑儿童一片天

2014年06月24日

这是一所不起眼的民办学校,却又是一所不平凡的学校,从这所校园走出去的每位学生都对学校有着浓浓的依恋,有学生毕业后回校义务当教师。创办这所学校的校长年近古稀、聋哑残疾,凭借瘦弱的肩膀和自己的全部收入,19年支撑起一片爱的天空,使300多名边远山区的聋哑孩子获得知识和技能,健康成长。

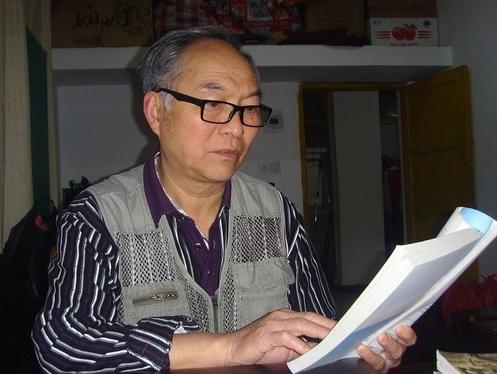

这所民办学校就是江西省南昌市三联特殊教育学校,可敬的老校长叫何兴武。

生于20世纪40年代的何兴武老人,8岁时因用药不当失聪。为让更多的聋哑人接受教育,1994年9月,何兴武与从事特殊教育工作的周氏两兄弟,决定创办一所特殊教育学校。

“三联特殊教育学校”,名字取“三人联合”之意。办校不到5年,周氏兄弟先后因病去世,临终前,他们嘱托何兴武一定要将学校继续办下去。

根据教育部门的批准,三联特殊教育学校可收学杂费每人每期2000多元(含吃住),考虑到学生家庭困难,学校将学费最大限度地减少到每人每期1590元(含吃住)。尽管如此,能如数缴纳学费的学生仍只有极少数,大多数只能缴500元左右。

没有钱,何兴武就把自己和爱人的退休工资全“砸”给了学校,自己和爱人的生活过得异常节俭。

因为穷,学校买不起昂贵的菜。大多数时间,孩子一周最多只能吃上一两次肉。为了能买到更便宜的东西,让孩子们能多吃一块肉、多吃两棵青菜,年近七旬的何兴武蹬着三轮车到批发市场买菜,往往一个来回就要花上4个小时左右。

家人觉得办这所学校是件吃力不讨好的事情。也因为这样,家人曾极力反对何兴武办校,甚至不理睬他办校遇到的困难,希望他由此“知难而退”,放弃办校的念头。

知道儿女们反对,何兴武就把苦往肚里咽,从不对家里人说起学校的任何困难,只是一个人苦撑着。没想到,何兴武不但没放弃,反而三联特殊教育学校还在不断搬迁中“存活”了下来。

2005年,看见执着的白发老父亲为了“兄弟联”的承诺“苦撑”,本在深圳做营销工作,有着不错收入的儿子何彪放弃了工作,取出自己的存款,帮助三联特殊教育学校进行了第3次搬迁——搬到熊坊,何彪也开始逐渐成为学校的一份子,正式当起了的老师和“外交官”。

“我希望能帮父亲好好办校,不仅要教他们知识,而且要教他们‘技能’——让他们学习一门手艺,能够养活自己。”何彪说,父亲做了大半生特殊教育工作,很多学生虽然懂了知识,但还是只回到原来的农村放牛、种地,因此,何彪说,现在的每一名稍大的学生,他们都对他们进行技能培训,将他们送到企业工作。

何彪的母亲也是一名聋哑人,如今是三联特殊教育学校的“全职保姆”,负责照顾孩子们的饮食和生活。在父亲的影响下,何彪的两位妹妹也在从事特殊教育工作,偶尔也会来学校帮帮忙。

12岁的徐三毛,用手语告诉记者,“学校很破,但大家都不愿回家,这里是我们的幸福天堂”。

孩子们大都是通过邻居或者亲戚朋友介绍来到三联特教学校的。有的孩子已近20岁了,但不识字——因为正常学校不接纳他们,而公办特殊学校的费用又远远超出了他们家庭承受能力。现在学校共有19名学生。他们大都是来自江西丰城、上饶等地一些偏远农村的孩子,最小的6岁。

每天上午9点,在一、二年级“混合班”的教室外面,一位戴着眼镜的老先生正在踢毽子,踢完后,他又指指黑板上的“踢毽子”,用手语比划给正在专心看的学生。而后,他又拿起跳绳给学生“示范”,并指指黑板上的“跳绳”,用手语传达给学生,学生们也不时跟着比划。

这位老先生叫余希建,也是一名聋哑人,曾在一些福利企业教聋哑人从事特殊教育。如今,他是负责这个“混合班”教学的老师。老人用笔告诉记者,他和校长何兴武是是老朋友,为了支持他的工作,在退休后,他就来义务“帮忙”,而这一帮就是6年。

从三联特殊学校走出去的每一位学生对学校都有着浓浓的依恋情结,甚至有学生毕业后回校当“免费”老师。

邬凯旋,20岁出头,是在三联特殊教育学校毕业后留校的一名老师,曾经的她也是经邻居介绍才到这个学校读书。“如果不是这个学校,我也许还在家里放牛。”2001年毕业的她转校读完初中、高中后回来留校当了老师,而且不拿一分工资。邬凯旋在纸上写道:“看到现在的学生,就想起了当年的自己。”

经过网络报道后,社会上越来越多爱心人士关注着三联特殊教育学校。2009年6月,一名匿名好心网友特意为三联特殊教育学校送去3000元生活费;南航国防毕业生小赵和同学专门去探望该校师生,并好心捐助几台电脑及部分生活用品;有人为学校捐去新书,帮学校建了“爱心书屋”;有人为学校师生送去了衣物和学习用品……

对于未来,何兴武有太多的放不下,孩子们的安全问题是他心中的一块大石头。何兴武哪都不敢去,几乎每天都呆在学校,每到夜晚,他都会起床为孩子们看看有没有踢被子。一旦发现孩子生病的情况,都会立刻送往医院。只有在学校放假时,他才能回家住上一段时间。

为了孩子们的成长,何兴武除了安排语文、数学、手语等课程,还特意开展了一些简单的书法、手工艺培训,同时培养他们的沟通交际能力。 “在漫长的岁月里,我将与这所学校、这群聋哑孩子们不离不弃!”这一句,何兴武写得格外沉重、深刻……