松赞干布时期还陆续修建了一系列寺庙,分别为“镇边寺”、“四再镇寺”、“四镇肢寺”和“九对治寺”等数十座寺庙,以镇压岩魔女的身体、四肢和方位神,实际上是抑制反对兴佛的传统苯教势力。其中只有位于山南的昌珠寺和噶曲寺一直保存到了现在。与此同时,还在拉萨修建了西藏历史上第一座石窟寺庙扎拉路普石窟寺。佛教在同苯教文化的长期斗争中,终于在公元8世纪中叶赤松德赞赞普时期逐步取得稳固的地位。其标志是西藏历史上第一座供剃度僧人出家、学习和修行的寺院桑耶寺于公元763年在山南的桑耶地方建成,西藏的佛寺建筑艺术也由寺庙建筑走向了寺院建筑。

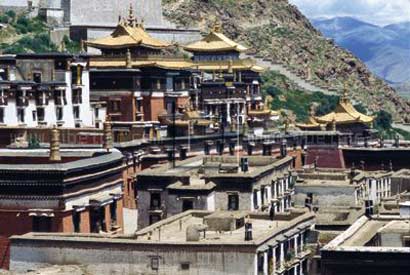

扎什伦布寺

寺院建筑是由寺庙殿堂、僧舍、佛塔和各大札仓(学院)等附属建筑组成的大型综合建筑群。按形制,大致可以划分为以主殿为中心修建的寺院、石窟寺和塔寺三种类型。桑耶寺即是以主殿为中心的寺院建筑的典型代表。据载,桑耶寺是按佛教教义中的世界模型修建而成,中心主殿乌策大殿楼高三层,外观融藏式、中原汉式和印度三种建筑风格于一体,内部绘制壁画,供奉佛国世界神灵。内部建筑构架由早期的寺庙建筑发展而来,代表佛国世界中心的须弥山。大殿由中心佛殿、经堂、转经道、内转经道、侧殿和殿外转经道、回廊、外墙等建筑单元组成。佛殿是整个建筑的中心,为供奉以大日如来佛为首的诸佛菩萨的神圣之所。佛堂之前的经堂便于僧人学习、集会。转经道的设置,便于随时礼拜诸佛菩萨等佛国世界的神灵。大殿周围取佛国世界四大洲八小洲布局模式,在东西南北四方建有四组建筑和绿、黑、红、白四座佛塔。寺院周围环以围墙,象征佛教世界中的铁围山。整座建筑平面布局为象征佛教世界宇宙模式的坛城。各个建筑单元布局错落有致,在突出中心主殿的基础上,强调主殿与四周附属建筑的区别与统一,四周附属建筑注重对称和平衡,从而使所有的建筑单元成为不可分割的统一建筑。今天的桑耶寺建筑,尽管经过萨迦派和热振活佛时期的修复、扩建,但整个建筑仍保持着初建时的基本风格。20世纪80年代以来,桑耶寺在政府的支持下又进行了一些修复,基本恢复了昔日的建筑面貌,当时的建筑布局和风格得到了完满的体现。

桑耶寺建筑的布局和模式,对后来西藏寺院的建筑产生了重要影响。位于阿里地区札达县的托林寺就充分继承了桑耶寺建筑的这一特点,托林寺是公元10世纪中叶始建的。该寺中的迦叶殿就是仿照桑耶寺修建而成的。迦叶殿坐西朝东,由内外两圈组成。内圈建有五座佛殿,呈十字排列,十字中心为主殿。主殿代表须弥山,四周的四座佛殿代表四大洲。四座佛殿之外为回廊,即转经道。外圈东向为门厅,南、西、北三面各建有三座佛殿,外围四角同时建有二座佛殿和一座佛塔,分别代表四大洲八小洲。从而将庞大的桑耶寺建筑的布局和思想成功的浓缩到了一幢建筑之中,堪称寺院建筑中的典范。1999年,国家花巨资完成了对以迦莎殿为主的托林寺各个建筑的大规模维修,初步使这座古老的建筑恢复了昔日的辉煌。

10世纪末到11世纪初后弘期以来,西藏修建的绝大多数寺院,基本上采用了以主殿为中心来布局整个寺院的模式。在日喀则地区的萨迦北寺、萨迦南寺、夏鲁寺、白居寺、扎什伦布寺,山南的扎塘寺、敏珠林寺和拉萨的甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺三大寺等著名寺院中,都可以找到这一特点。在这些寺院建筑中,主殿通常为措钦大殿(即集会大殿或大经堂)或乌策大殿。与早期的方形主殿相比,后期进行了大规模的扩建,尤其是从13世纪开始,流行外移转经道,增建经堂、后室、侧室、门庭的做法,从而将措钦大殿发展成为长方形。到15世纪以后,还出现了在主殿左右扩建左右佛殿的形制。主殿随着藏传佛教各个教派的日益壮大,僧人人数的增加,早期以供奉诸佛菩萨为主要目的的措钦大殿,逐步演变为僧人学习、集会和供奉请佛菩萨的重要修习场所。空间的处理在强调面积的同时,注意光影和建筑结构之间的关系,通常在措钦大殿增加明亮的天窗和天井,以强化佛殿的光线效果,从而使佛殿出现了光影明暗的过渡层次,增加了佛殿的神秘效果。在建筑外部的装饰上,大面积以赭色和白色等单色装饰色彩交替运用,增加了建筑的庄重和肃穆感。从13世纪开始,在屋顶和外部装饰中还大量吸收祖国内地建筑的斗拱等木构件和歇山顶建筑样式,金顶上装饰双鹿、法轮、宝幢等构件,整座建筑金光流溢,壮丽辉煌。扎仓、寺院管理机构、僧舍、佛塔和围墙等建筑以措钦大殿为中心向外扩展。由于大多数寺院都依山而建,因此各个建筑错落有致,从上到下具有明显的层次感,形成了一个协调、统一、气势雄伟的庞大建筑群。

桑耶寺

石窟寺也是西藏寺院建筑中别具一格的建筑模式之一,但流行时间较短,而且区域也比较狭窄。西藏现存石窟寺仅有两个地区,而且只集中在前弘期和后弘期初期这段时间内。位于拉萨布达拉宫西南药王山东麓的扎拉路普石窟是最早的样式。现存扎拉路普石窟木构建筑已毁,惟有石窟尚存。石窟略呈长方形,窟门东向,窟内中后部建有一个四方形的中心柱,中心柱四面各开有一个佛龛和外围环形一周的狭窄转经道。窟外壁、即东、西、南、北四面均开龛,雕有松赞干布像和诸佛菩萨等造像。整个石窟的形制为周绕转经道的中心柱石窟,中心柱每面开龛的做法与内地河西一代流行石窟的样式极为相似,为典型的塔庙窟。阿里地区是西藏现存石窟最多的地区,其中札达县的东嘎石窟和皮央石窟比较具有代表性。东嘎和皮央石窑的木构建筑已毁。窟顶采用的是覆斗式样式,覆斗和四面覆坡建筑和壁画结合,形成巨大的坛城。石窟无中心柱,而是以中心佛龛来替代中心柱,其上供奉主尊,正面和两侧石壁开龛立泥塑佛像,石窟内雕塑较少,多绘壁画,壁画为各种坛城。这种石窟造型主要流行于后弘期早期。

塔寺建筑是西藏寺院建筑艺术中另外一只绚丽的奇葩。与西藏寺院建筑中塔寺结合的布局不同之处是,在这种建筑样式中,佛塔不再是佛殿建筑的附属建筑单元,而是整个寺院建筑的中心。塔寺建筑主要流行于14-15世纪西藏的后藏地区,著名的有日喀则地区的觉囊大塔、江塔、日吾且塔和江孜白居寺的吉祥多门塔,其中白居寺吉祥多门塔保存最为完整、也最有代表性。白居寺吉祥多门塔高13层,平面为坛城,建筑从下到上依次由十三层石阶、塔基、覆钵、塔瓶和十三天等建筑单元组成。覆钵建筑和塔瓶建筑四周围绕中木开有佛殿。覆钵建筑共有五层,东西南北四周各开有一大二小五座佛殿,共二十座佛殿。其中,一、三层中心大殿开间巨大,殿顶一直延伸至二、四层,因此二、四层实际只有十六座佛殿。塔瓶东西南北四周各建有一座大殿,无侧殿。全塔开殿门一百零八间,实辟佛殿七十六间,殿内雕塑和壁画结合,金碧辉煌。同时在每层建筑外建有石墙泥面栏杆和墙檐。整座佛塔外形由方形和圆形组成,方形建筑为四面六角,造型奇特,从塔基到塔顶采取依次递收的建筑技术,下大上小,构思巧妙,融艺术性与实用性于一体,堪称中国建筑艺术中不可多得的珍品。(来源:中国文化网)