四川夹江千佛岩:佛陀从巴蜀走过

2013年05月07日

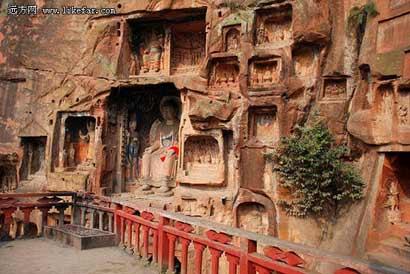

这条青衣江不愧一个“青”字,那水绿得那么深,又那么柔和,完全没有早春应有的寒意。江岸的千佛岩两千余尊佛像雕刻近在咫尺,远及千年,自隋唐而来,面目斑驳却又安详地陈述大千世界。

须弥世界

千佛崖据说有150多龛。

这里是古代出益州,经嘉州到宜宾,进入长江的咽喉要道,大约汉代开始,这条古道就人潮熙攘,商贾往来不绝。从唐开元到大中年间,这些经常行走于外,又受到佛法教化的商贾们出资请来工匠,在岩壁上开凿出一龛龛精妙绝伦的佛像。

千佛岩的千佛,就密集分布在铁石关下栈道右边临江陡峭的崖壁上。这是比青神中岩更为辉煌也更为精美的摩崖石刻,佛像造像排列错落有致,少则独占一窟,多则上百尊集于一窟;大可逾丈,小不及尺,造型优美,技艺精湛,姿态各异,绚丽多彩。这里的162窟石刻造像现存共2470多尊,所以称作“千佛岩”。这些摩崖造像略早于乐山大佛,开凿于隋,兴盛于唐,延及明、清。但与乐山大佛不同的是,千佛岩的这些摩崖造像基本上是由民间自发镌造的,因而内容更加丰富多样,艺术形象也更加多姿多彩,显示了中国古代高超的石刻艺术水平。

最大的弥勒像龛,佛高2.7米,造型优美,比例适度,姿态与乐山大佛相似。二胁侍菩萨服饰华美,衣纹流畅,肌肉丰硕,体积感很强。

毗沙门天王龛,左右两壁各有浮雕3层,每层以云朵纹隔开,镌骑马武士、护法神、三大八臂神、怪兽;后壁刻有羽人。雕刻细致。净土变龛,在两米见方的龛内,镌刻了270多个形象,楼台殿阁多间,气象宏伟。殿外矗立宝塔两座,玲珑剔透,华美壮观。

阿弥陀佛端坐殿中,神态安详。殿内外聚集着僧众弟子。顶有飞天伎乐,翩翩起舞,一派欢乐景象。

维摩变龛约一米见方,维摩诘身穿宽袖长衣,头戴风帽,与文殊相对,空中飞天乘云而来,旁立众弟子。

千手千眼观世音菩萨像,丰腴而庄严,手臂丰满,手指纤长,手中握的每一个法器都清晰分明。两侧有飞行姿态的供养天女。

然而这也是难得幸存完整的佛像——和青神一样,夹江未曾逃过那十年的浩劫,位于高处的佛像幸免于难,依稀还能看见传统的中国颜料,赭石、石青、朱砂……更多佛像位于低矮处(当初雕塑者的心思一定是便于他人朝拜),于是都遭到破坏,大多数没了头,有些保住了头却肢体残缺。

文人墨客

左边是静水流深的岷江,右边却是湍急的暗河。掬一把水,清澈冰冷。哗哗的流水声,使得四周异常静谧。山道跨越暗河会入青衣江的出口,丈多长的条石作桥,十几条密排在河上,让人无不赞叹条石坚硬和石匠的天功。历代文人墨客都喜好在岩壁题字久而久之,岩壁上没有留下多少空间了。明万历年间的夹江县令不得不在岩壁上凿了一道公告:上下开岩办厂者必咎。

1939年10月,梁思成、刘敦桢等营造学社同仁乘着木筏,沿青衣江来到千佛崖。

在江心,岩壁上那些密如蜂巢、层层罗列的石窟,已隐约可见。沿着古栈道,梁思成走进千佛崖,271龛,4000余尊精美绝伦的佛像与石刻建筑,在他面前次第出现。

深秋直垂的阳光,江面反射的阳光,交织在一起,成为佛像脸上庄严而超凡脱俗的涂金。

多年后,梁思成在《中国建筑史》一书中写下这样的话:“在两米见方的龛内,雕出二百七十多个人物,被安排的那样适当,使人佩服雕刻匠师们如此高度的艺术想象力和精确的设计能力。龛中央雕阿弥陀佛及二菩萨。佛两侧各雕经幢和七级宝塔。塔前各有一羽人展翅欲飞。佛前雕平台两阶。

各雕栏杆,上层诸弟子排坐,作相互交谈状;下层雕伎乐十四人,正为舞者伴奏;舞者二人随乐声屈膝扬裙起舞;台前两边,各雕一鹤相对作戏。平台隔宝池与周围楼台殿阁相对,中有拱桥相接。池中雕荷叶莲花,或张或合,各坐一菩萨,姿态安静清雅;池中另有划动着的小船。桥上楼阁间的人物,有的徐步缓行,有的前瞻后顾,显然是一群潇洒安闲的人。佛的背后饰以华盖,盖上各雕一凤,空中雕出祥云缭绕,飞天回翔,是一幅布局严谨、气氛和谐而宏伟的杰作。”

70年后,千佛崖当年的古栈道已经换成了青石板路,然而,他当年曾惊叹过的“气氛和谐而宏伟的杰作”,却已大多不在。(来源:远方网 作者:豹小白)